祝いの席を彩る『鏡開き』 ~基本的な流れと、3つの心得~

日本の祝い事の席でしばしば目にする「鏡開き」は、木製の酒樽(たる)に入った日本酒の蓋を木槌で割り開く伝統的な儀式です。

この「鏡開き」は、結婚式や新年会、竣工式、スポーツの優勝祝いなど、さまざまな晴れの場面で行われ、幸福や繁栄、無事安全を祈る象徴的な行いとされています。

今回は、鏡開きの意味や由来、実際に行う際の注意事項について詳しく解説し、日本文化に根ざしたこの儀式の現代的な意義についても考えてみたいと思います。

目次

鏡開きの由来と意味

『鏡開き』は元々、武家社会の風習が由来であると言われています。

戦国時代、出陣前の武将たちが武運長久を祈願して酒樽の蓋を開き、仲間たちと酒を酌み交わしたことが始まりなのだそうです。

この行為が、物事の成功や無事を願う神聖な儀式として定着していき、時を経て現在のような形式になったのだと考えられています。

なお、「鏡」とは、酒樽の蓋のことを指します。

樽の蓋は円形で、神聖なものの象徴である鏡に形が似ていることからそう呼ばれるようになりました。

「開く」は、文字通り新しい運を「開く」ことを意味し、成功や繁栄への門出として非常に縁起の良い行いだとされています。

鏡開きを行う場面

鏡開きは祝いの場で広く行われます。

【鏡開きが行われるイベント一例】

竣工式:新しい建物の完成やオープンの際に、安全祈願や商売繁盛を願って行われます。

結婚式:新たな門出を祝う儀式として、新郎新婦や両家の代表が一緒に行うことが多いです。

長寿のお祝い(賀寿):還暦や傘寿といった節目のお祝いとして、更なる長寿と健康への願いを込めて行われます。

イベントのオープニングセレモニー:イベントの成功を祈願して、主催者やゲストにより行われます。

企業の創業記念日:会社の発展、事業の繁栄、社員の健康を祈願します。

スポーツの優勝祝賀会:勝利の栄誉を称えるとともに、今後の活躍を祈る意味が込められています。

このように、鏡開きは「何かを始めるとき」や「節目を迎えるとき」に最適な儀式と言えるでしょう。

鏡開きの基本的な流れ

鏡開きは華やかで目を引く儀式ですが、段取りやマナーを誤ると、場の雰囲気を損なってしまうこともあります。

ここでは、鏡開きを実施する際の基本的な流れと注意点をご紹介します。

①樽酒の準備

鏡開き用の酒樽は「鏡樽」とも呼ばれます。

中には日本酒が入っており、蓋は木製で釘などを使わずはめ込み式になっています。

専門の業者から購入またはレンタルすることが一般的で、装飾やサイズもさまざまです。

また、蓋には簡単に開くよう事前に細工を施しておきます。

※一度開くと中身がこぼれやすくなるため、なるべく移動のないよう先に配置を決めましょう。

②参加者の案内

鏡開きの際、参加する方には法被(はっぴ)を着ていただくことが一般的です。

そのため案内の際は、法被を着せた後スムーズにご移動いただき、木槌のお渡しまでができるよう準備をしておく必要があります。

また、ご移動時に混乱が生じないよう立ち位置も事前に決めておき、係の人間を配置するとよいでしょう。

③演出と進行

司会者が簡単に鏡開きの流れを説明し、掛け声とともに木槌を持った代表者が蓋を打ち開きます。

掛け声に決まりはありませんが「よいしょ!」という掛け声が一般的で、参加者全員で声を合わせて3回目に開くことが多いです。

イベントの内容によっては、オリジナルの掛け声などを考えてみても面白いかもしれませんね。

④乾杯とふるまい酒

蓋が開いたら、参加者に日本酒を振る舞います。

升(ます)や紙コップなどを配布し、「乾杯」をして祝宴が始まります。

可能であれば「焼き印入りの木枡」などを用意するとより雰囲気が出ます。

なお、樽を開いてから日本酒を用意するとなると乾杯までに時間がかかりお客様を待たせてしまう場合があります。

参加人数などによっては、乾杯用の日本酒は事前に準備したり、乾杯を先に行ってからふるまい酒を配布するようにしてもよいでしょう。

『鏡開き』を成功へと導く3つの心得

鏡開きの心得① 「開く」時の注意点

鏡開きでは「割る」や「壊す」といった言葉は縁起が悪いため、避けるのがマナーとされています。

基本的には「開く」「開ける」など前向きな言葉を使うようにしましょう。

使用する木槌や道具類は清潔なものを準備し、儀式の前に簡単に拭いておくとより丁寧です。

また、開く際には蓋の真ん中付近を軽く叩いて開けるのがコツです。

無理な力で叩いてしまうと、中身や樽の蓋が周囲に飛散するなどして、汚れたり怪我をする恐れがあるため注意しましょう。

鏡開きの心得② 飲めない人への配慮

会場には飲酒ができない人もいる場合があります。

鏡開きは「飲む」ことよりも「場の一体感」を大切にする催しです。

ノンアルコールドリンクやソフトドリンクも用意し、全員が参加しやすいように配慮するとよいでしょう。

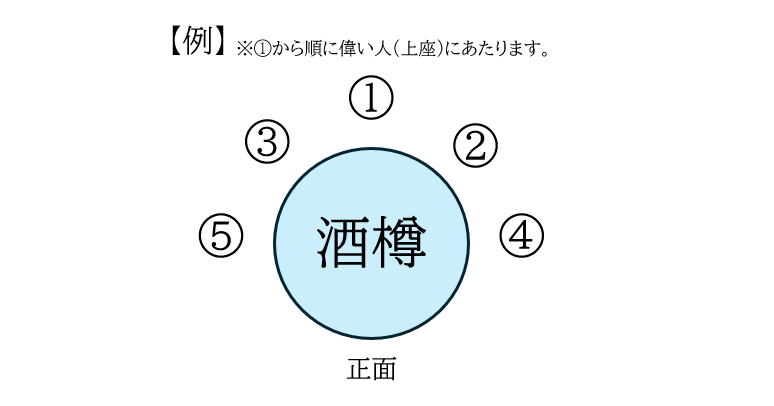

鏡開きの心得③ 立ち位置の決め方

鏡開きの際は参加者の立ち位置も重要です。

基本的にはお客様の正面になる中央が一番偉い方 (主催者や主賓)の立ち位置となり、後はその方を中心に左右交互の順番であることが一般的です。(画像)

酒樽1つに対して5~6名程度で、正面を空けて囲むようにして立ちます。

この際に写真撮影や動画撮影が入る場合には、視線や照明にも注意を払い、全体の段取りをしっかり共有しておくことが大切です。

※立ち位置については地域などにより考え方が異なる場合もあるため、事前に確認をしておくとより安心です。

現代における鏡開きの意義

鏡開きは単なるパフォーマンスではなく、参加者全体に「節目」や「出発」の気持ちを共有する力を持っています。

ビジネスシーンでは企業文化の象徴ともなり、和の心や一体感を表現する手段としても活用されています。

また、海外のゲストを招いた式典では、日本文化の紹介としても鏡開きは非常に人気です。

伝統を生かした現代的な演出は、異文化交流の場においても大きな存在感があると言えます。

まとめ

鏡開きは、祝い事や新たな門出にふさわしい、日本古来の縁起担ぎの儀式です。

その由来には、武運を祈る武士の精神があり、現代では企業や組織の発展・健康・成功を願う意味へと受け継がれています。

鏡開きを行う際は、正しい作法や注意事項を理解し、参加者全員が笑顔になれるような進行を心がけることが大切です。

ただの演出ではなく、そこに込められた「思い」を丁寧に汲み取ることで、より意義のある式典となることでしょう。

コルドンブルーでは、竣工式を始め様々なレセプションパーティーをお手伝いさせていただいております。

鏡開きを含むオプションメニューも豊富にご用意!

ご興味がございましたら是非お気軽にご相談ください。

50名様~のケータリングは(株)コルドンブルーのパーティー料理でおもてなし

竣工式や周年行事、社内行事や会議・展示会のレセプション・結婚披露宴など、パーティーに関することはおまかせください。

幹事様の不安やお悩みを解決できるのが私たちの強みです。

この記事へのコメントはありません。