WAGYU part.Ⅳ~牛肉はお肉だけじゃない!【ホルモン編】~

今回の牛肉解説は【ホルモン】!

これまでに紹介してきた、カルビやロースと言ったお肉とはまた異なり様々な味わいがございます。

そんな【ホルモン】を、普段あまり耳にしないようなマニアックな部位までご紹介!

目次

ホルモンとは

ホルモンとは、元々は牛や豚の腸を指す言葉です。

近しい意味の言葉としてモツが挙げられますが、モツは鶏も含んだ内臓全般を指す言葉として考えられています。

最近ではどちらも『内臓系のお肉』を指す言葉として広く一般に用いられるようになりました。

また、ハツ(心臓)やレバー(肝臓)などの赤みのある部位を「赤ホルモン」や「赤モツ」、対してセンマイ(胃)やショウチョウ(腸)などの白い部位を「白ホルモン」や「白モツ」と呼ぶ事もあります。

※細かな名称や分類はお肉屋さんにより異なります。

ホルモンの語源には諸説あり、古くから有力とされるのは、捨てるものを意味する『放(ほう)るもん』がその由来であるとされる説です。

他にも、医学用語の「Hormon(ホルモン)」がその由来である説なども最近では有力視されています。

ー 赤ホルモン(赤モツ) ー

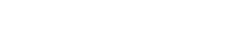

タン

言わずと知れた人気部位、焼肉店などでは必ずと言っていいほど目にするお肉で、専門店なども多いです。

ホルモンと聞くと意外に思われる方もいるかもしれませんが、流通する際の分類上はホルモン(内臓)に該当します。

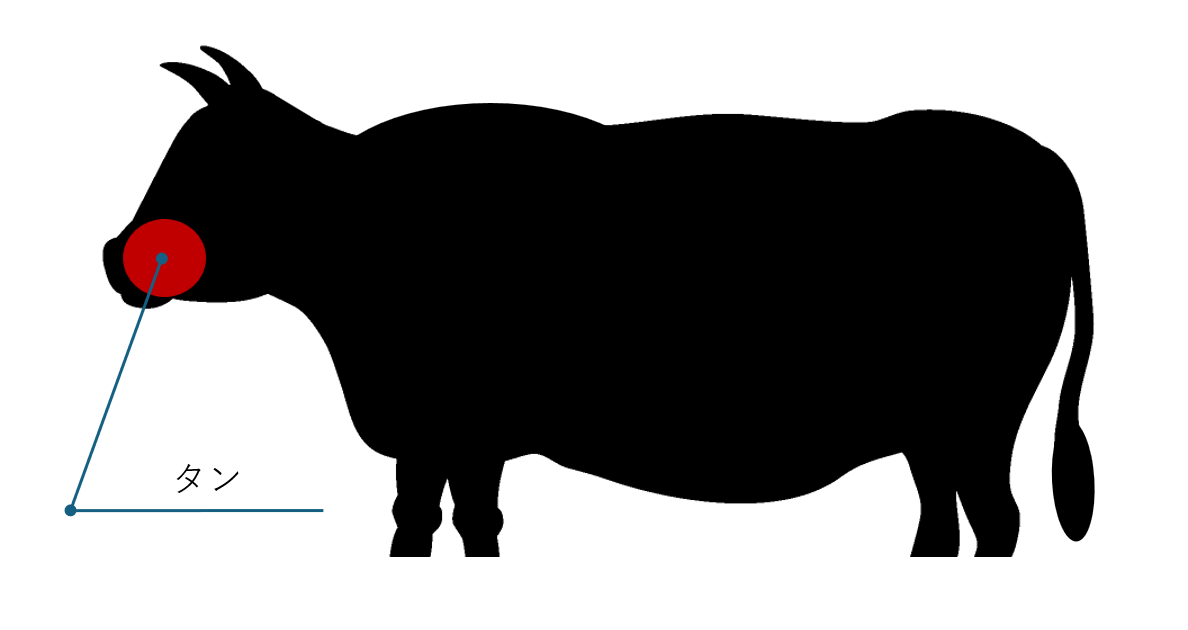

タンは付け根の側から『タン元』『タン中』『タン先』と分けることができ、またそれらの下に『タン下』が付いています。

タンは先端が最も硬く、根元に近いほど柔らかくサシも入ります。

そのため『タン元』は厚切りやステーキでも非常に人気の高い部位です。

『タン中』は非常に味が濃く、薄切りや焼肉カットでタン特有の食感や香りを存分に楽しめます。

『タン先』は硬い肉質のため、焼いて食べる場合は小さくカットし切れ込みをいれたり、ごく薄くスライスする、などの工夫が必要です。

そのため煮込み料理やひき肉にしての調理に使用されることも多いです。

『タン下』は血管や筋(スジ)が多く、余分な脂肪もあるためあまり一般に流通はしていませんが、丁寧に下処理をすれば様々な調理方で美味しくお召し上がりいただけます。

タンは牛一頭につき1本しか取れず、人気の部位でもあるため非常に希少な部位であると言えます。

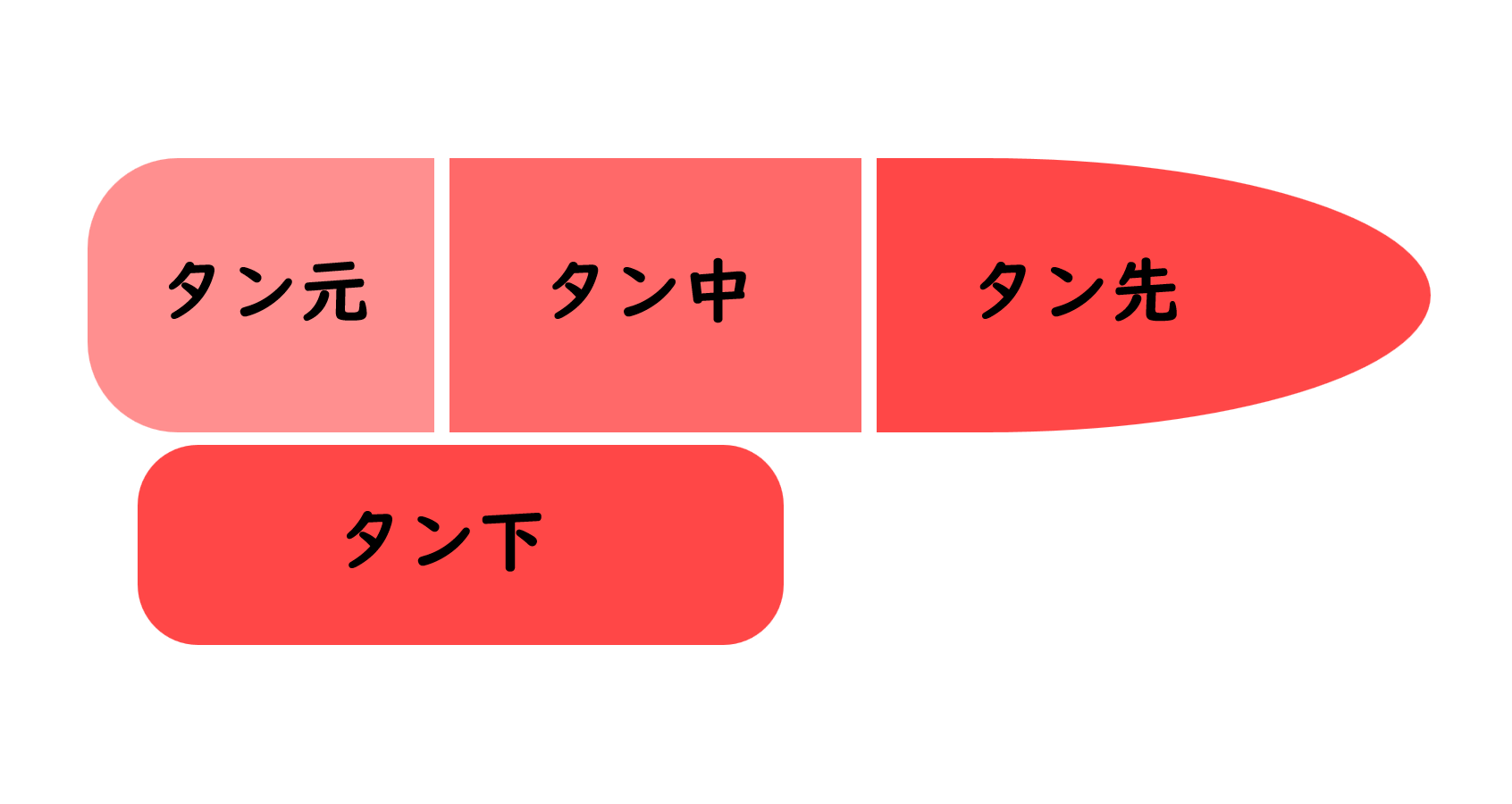

ツラミ

牛の頬肉。

頬の筋肉はとてもよく動くため、肉質は硬く歯ごたえがあります。

全体的に筋張っていますがゼラチン質でコラーゲンを多く含みます。

また、サシも入るため煮込み調理を行うととろとろと柔らかな食感を味わうことが出来ます。

フランス料理では赤ワイン煮などが非常に人気です

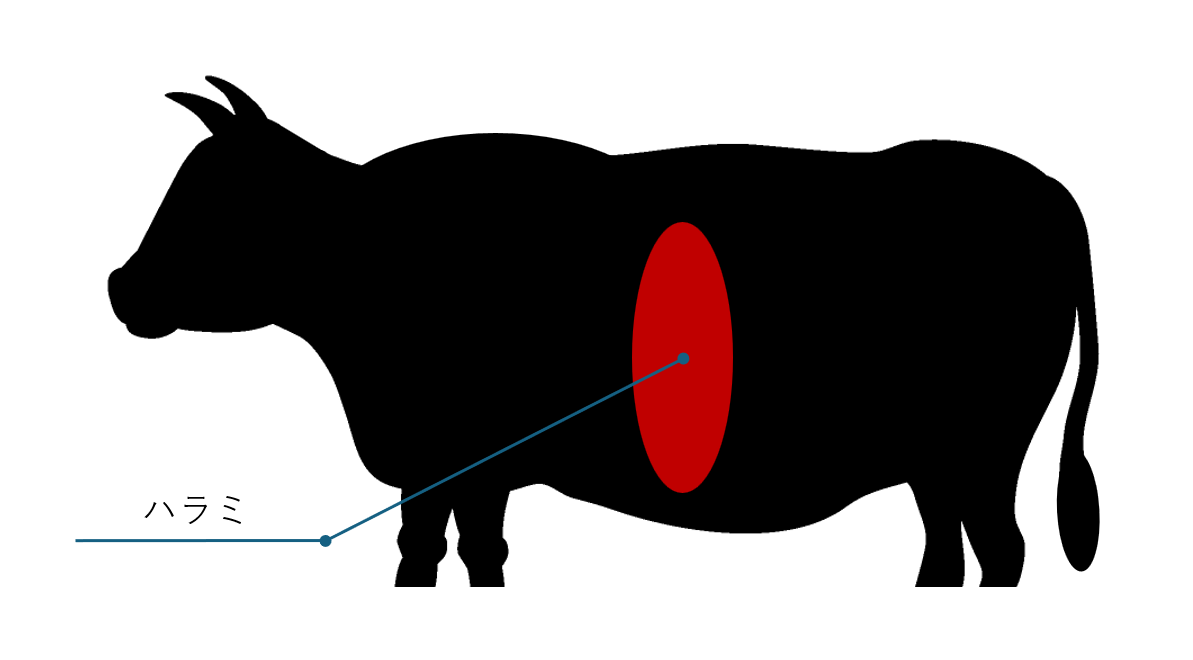

ハラミ

横隔膜の部分

お腹の内側、あばら骨を境に内臓を上下に分けている部位。

こちらもタンと同様にホルモン扱いですが、見た目はほとんど赤身肉。

クセが少ないため食べすく、とても人気の部位になっています。

火を通しすぎるとぱさぱさした食感になってしまう点には注意が必要です。

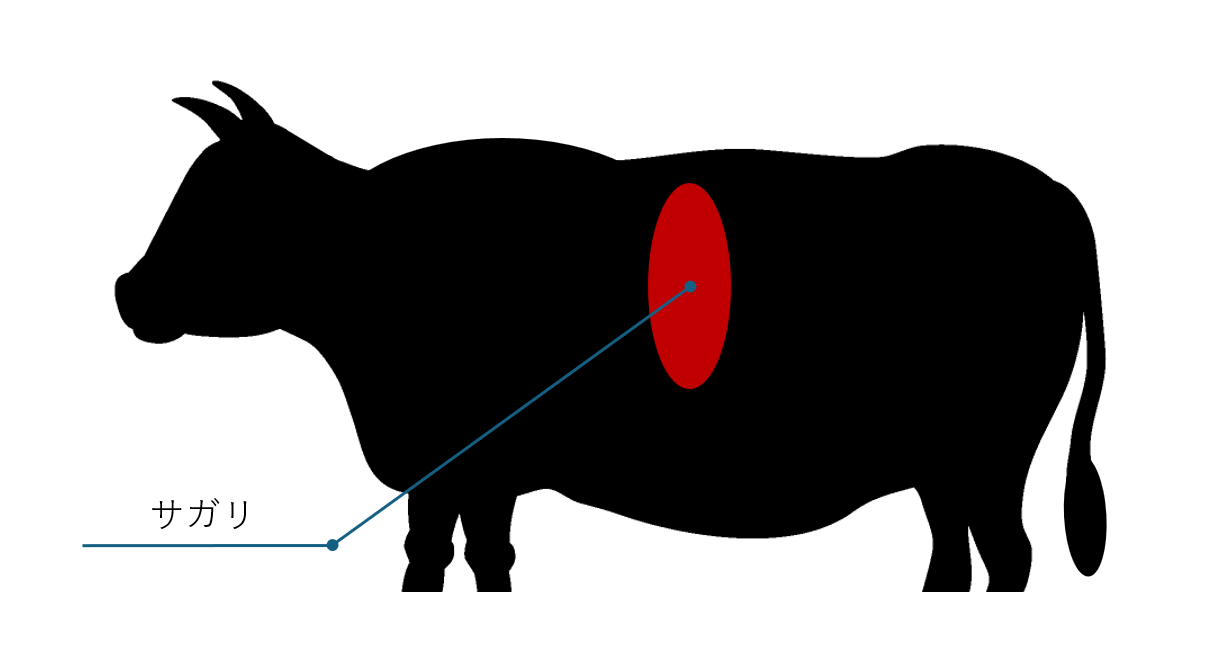

サガリ

横隔膜の中央付近で幕全体を支えている部位。

腰椎にぶら下がるようにしてついている様子からサガリという名称が付いた。

肉質はハラミとほとんど同様で、サガリの方が肉厚でやや硬めな食感。

焼肉はもちろん、豪快に塊肉で食べるのも人気。

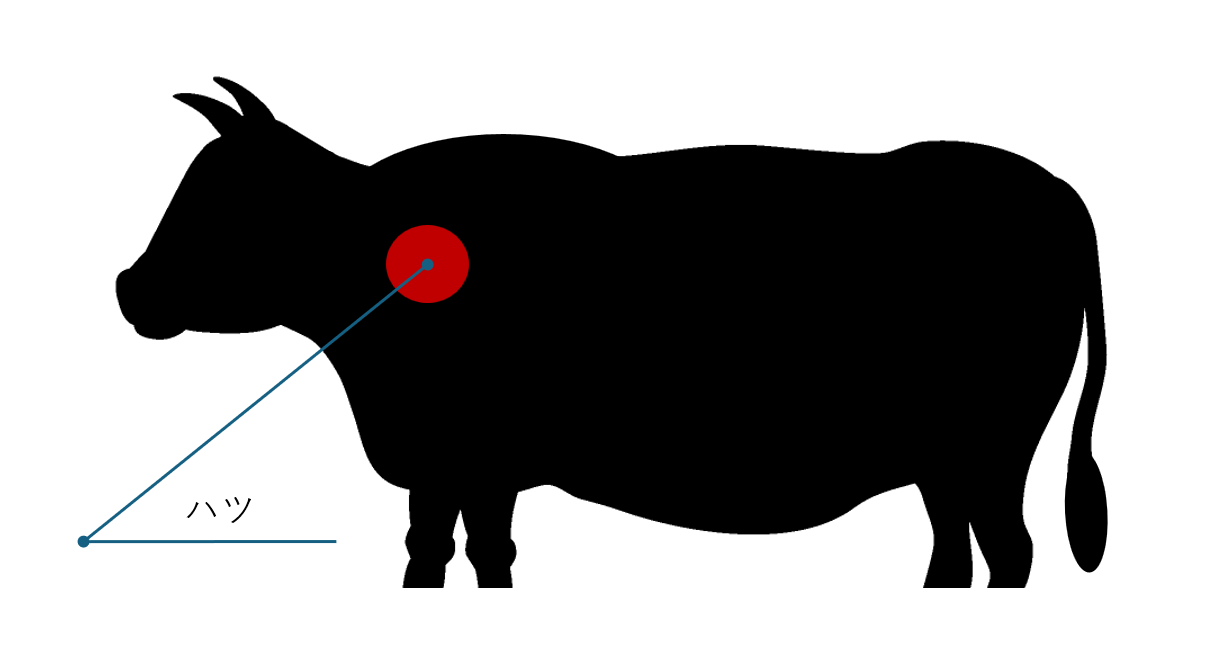

ハツ

牛の心臓、英語の「ハート」が訛ってこの名称が付いたとされている。

臭みが少なくコリッとした食感、ホルモンが苦手な方でもお召し上がりいただきやすい部位。

栄養も豊富で健康志向の方にもおすすめ。

また、表面に脂のついた部分は「アブシン」と呼ばれ特に人気。

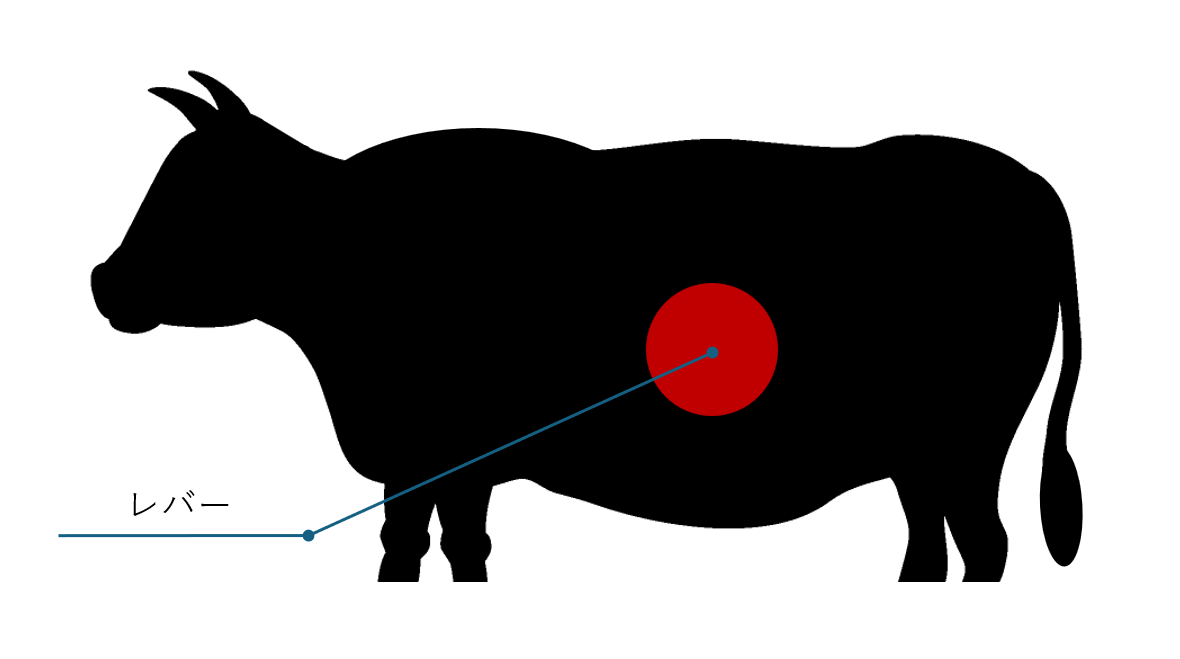

レバー

牛の肝臓。

食感や味、香りにクセがありかなり好みのわかれる部位。

非常に栄養価が高く高たんぱく低脂質でヘルシー。

鉄分を多く含み、造血作用や貧血防止の効果があるとされている。

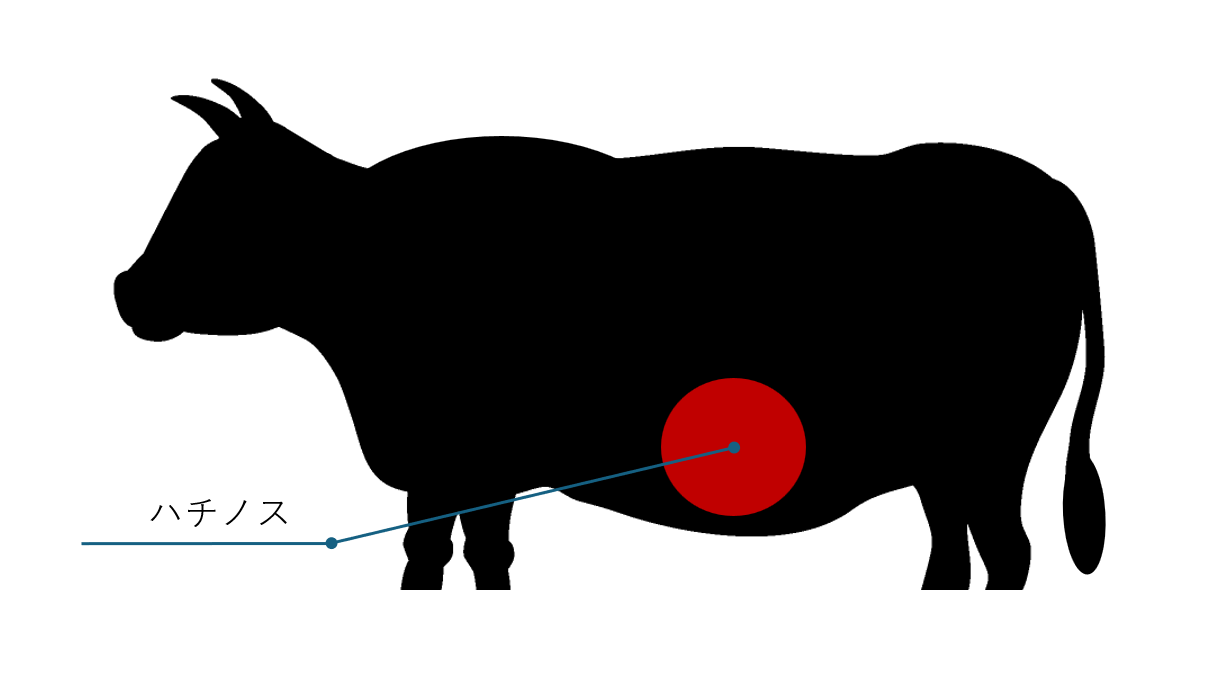

牛の脾臓。

見た目はレバーによく似ており栄養価も同様に豊富。

味に少しクセがあり、食感もやや噛み応えがある。

形が太刀に似ていることから地域などによっては『タチギモ』とも呼ばれます。

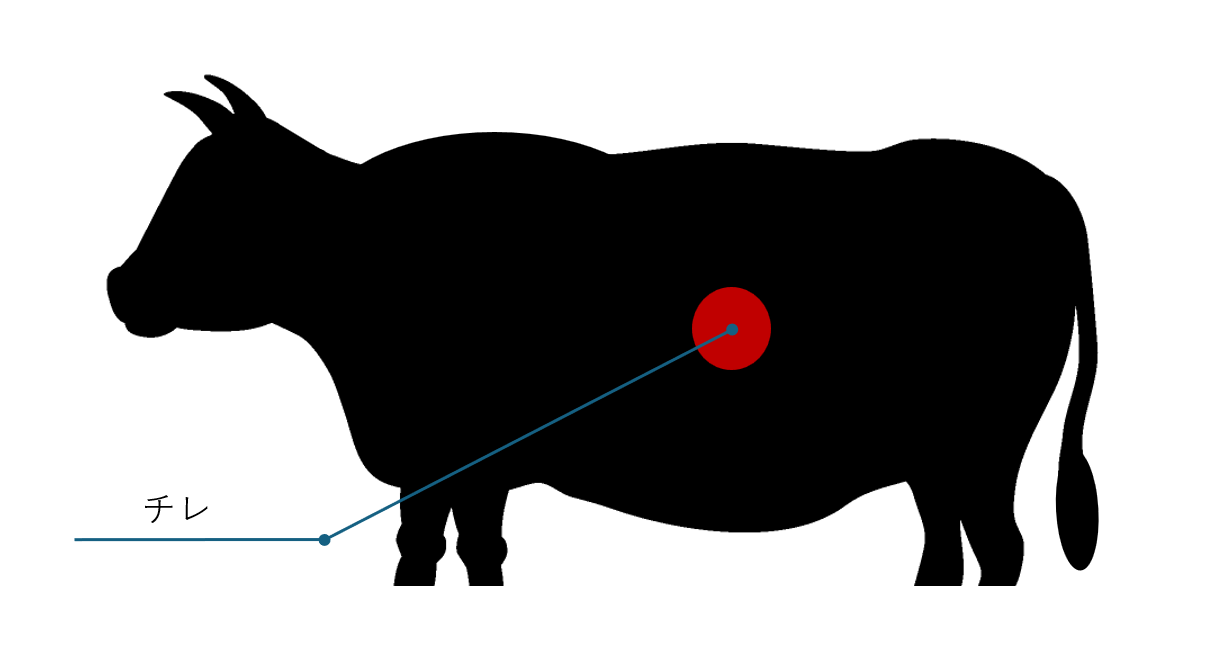

フワ

牛の肺。

内臓の中でもかなり大きな部位だが可食部は1頭で2kg程度しかなく、一般に流通することは少ないようです。

その名の通りフワフワとした食感で、味わいは淡泊。

クセがなく、焼肉やもつ鍋、串焼きなど様々な用途に用いられます。

ー 白ホルモン(白モツ)ー

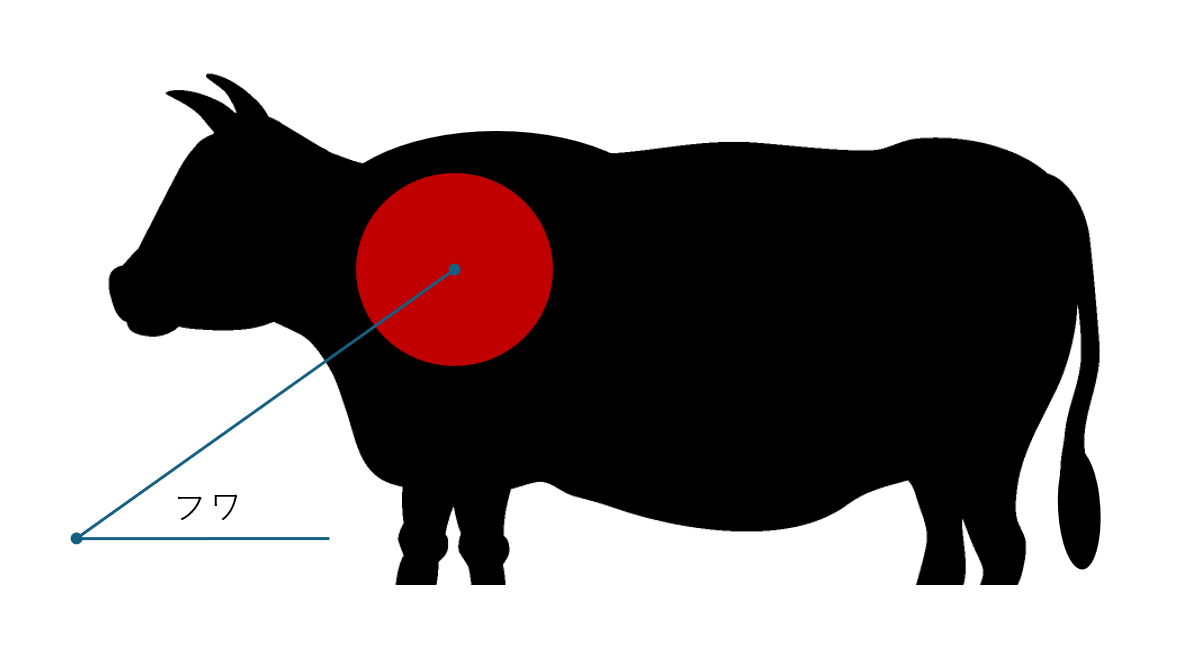

ミノ

牛の胃。

牛は四つの胃袋を持っており、ミノはその第一胃にあたります。

そのままではかなりの固さがあるため、切れ込みを入れて食べやすくする必要があります。

また、一部甘みのある脂が挟まっている部分があり、『ミノサンド(上ミノ)』などと呼ばれとても人気が高いです。

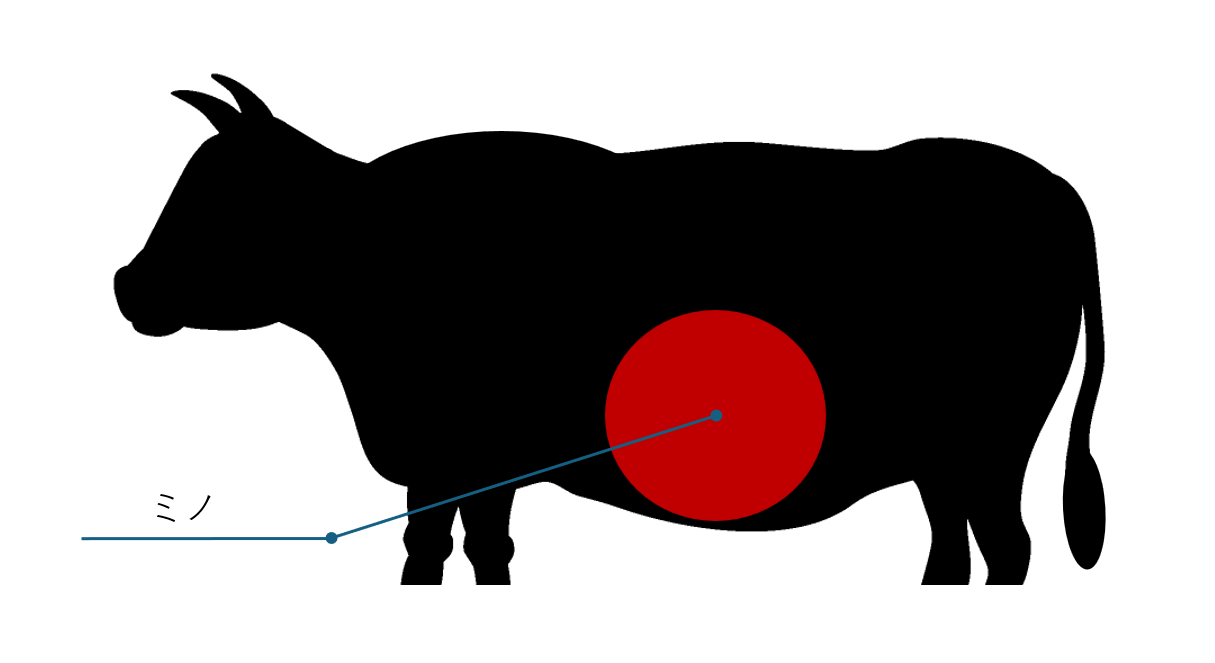

ハチノス

牛の第二の胃。

胃の内側にハチノスのような六角形の構造が見られることからこのように呼ばれています。

肉厚で歯ごたえがあり、あっさりとした味わい。

コラーゲンを豊富に含んであり、煮込み料理に使用すると独特の食感を楽しむことが出来ます。

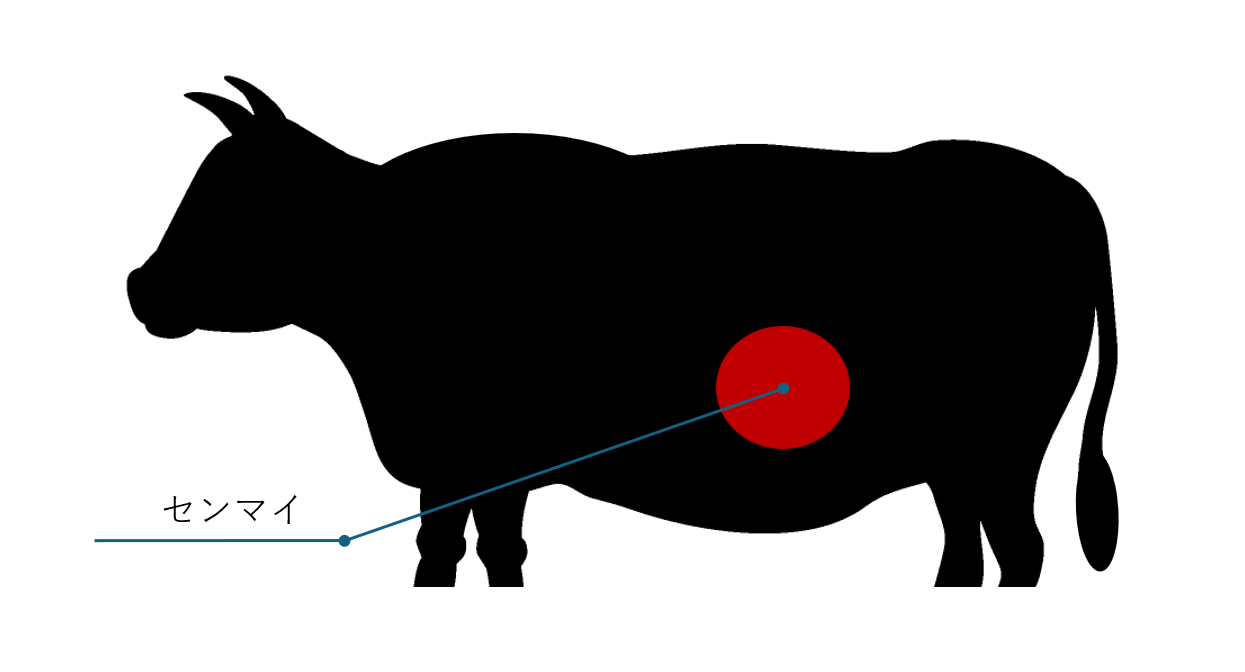

センマイ

牛の第三の胃。

内側に多数のヒダがあり、千枚あるかのように見えることがその名の由来とされている。

淡泊な味わいにしゃっきりとした食感。

低脂肪かつ低カロリーで鉄分やコラーゲンも豊富に含んでいるヘルシーなホルモン。

また、灰色の薄皮を湯剥きすると白センマイになります。

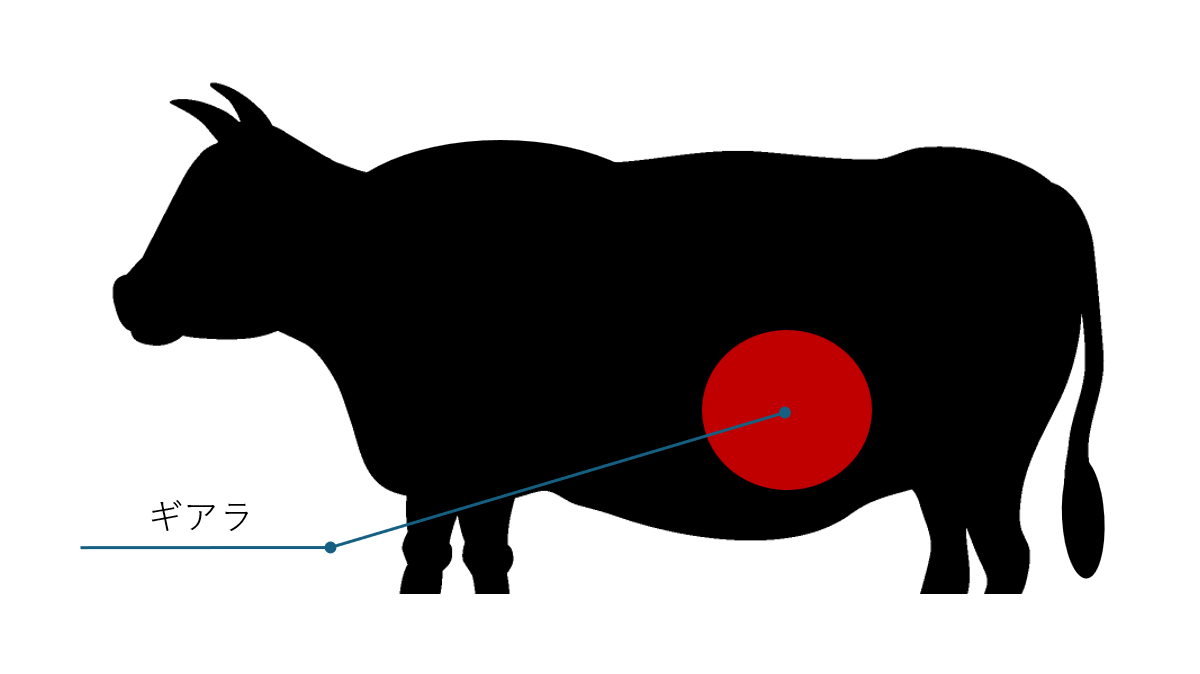

ギアラ

牛の第四の胃。

内側に大きなヒダがあり、全体的に赤みを帯びていることからアカセンマイとも呼ばれます。

程よく脂もあり、濃厚な味わい。

しっかりとした食感で食べ応えもよいため焼肉などで非常に人気の部位。

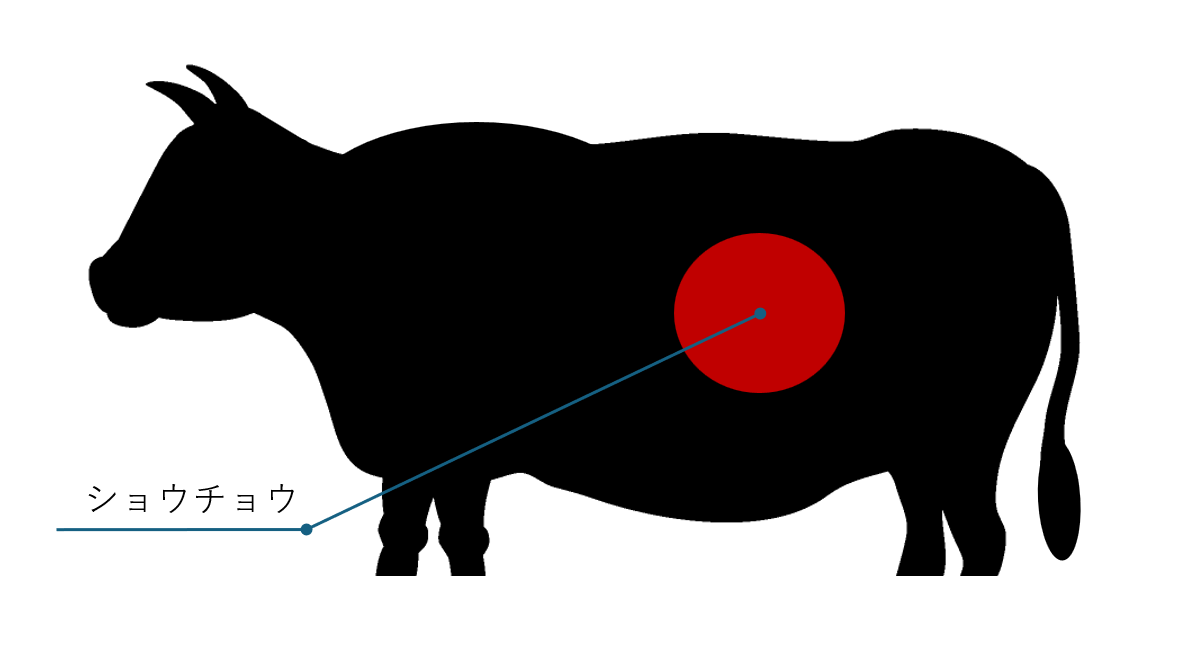

ショウチョウ

その名の通り牛の小腸で、甘みのある脂とプリっとした食感が特徴。

「マルチョウ」「コテッチャン」「ヒモ」など様々な呼び名がある。

特に「マルチョウ」は、管状の小腸を一度ひっくり返すことで脂を内側に閉じ込めており、一層ジューシーさを感じることが出来る。

ホルモンの中でも非常に柔らかい部類であるため、焼肉の他鍋料理などにも人気の部位。

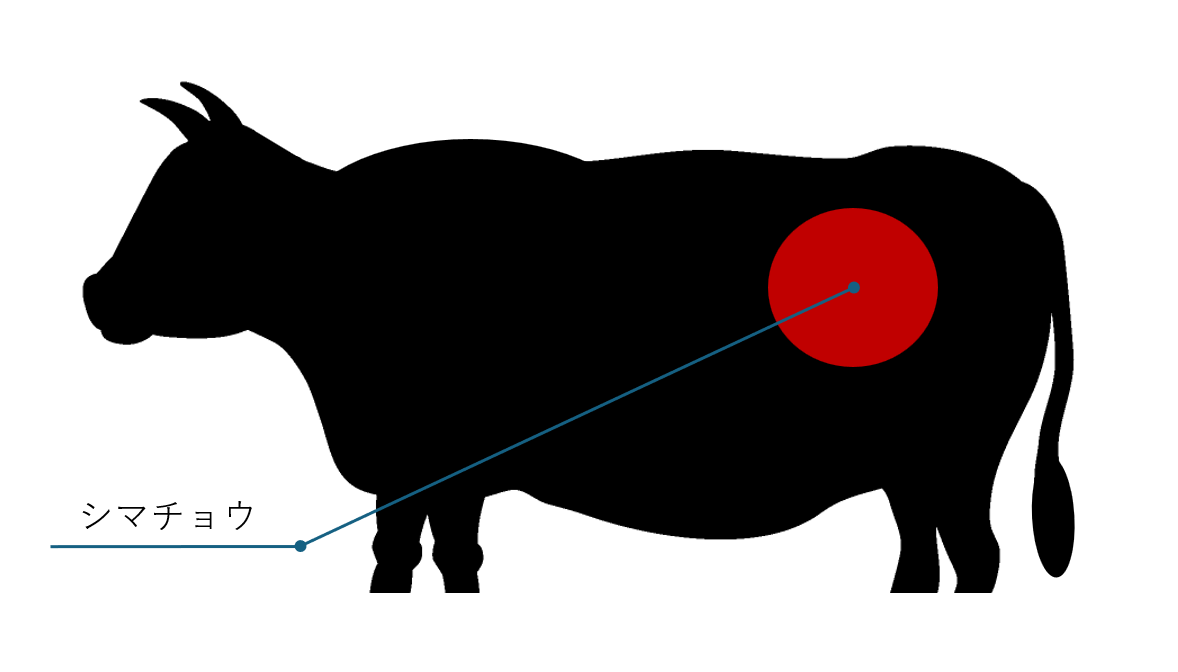

シマチョウ

牛の大腸。

表面に凹凸があり、それが縞模様に見えることからそう呼ばれています。

しっかりとした食感と、強いうまみのある肉質が特徴。

身には厚みがあり脂は少な目、臭みもあるため丁寧な下処理が必要です。

その他のホルモン

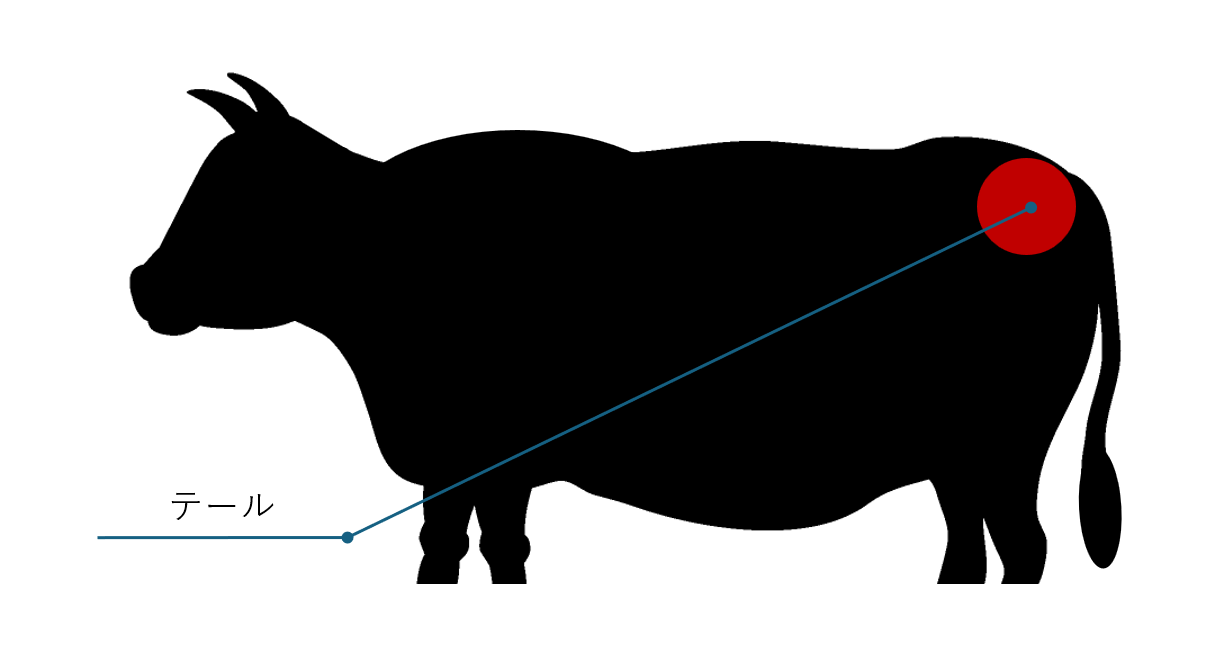

テール

牛の尻尾。

中心には骨があり、非常に良質な出汁が取れるためスープに用いられることが多い。

また、骨周りお肉も肉自体の旨味がとても強く、骨ごとスライスして焼肉などで提供されることもあります。

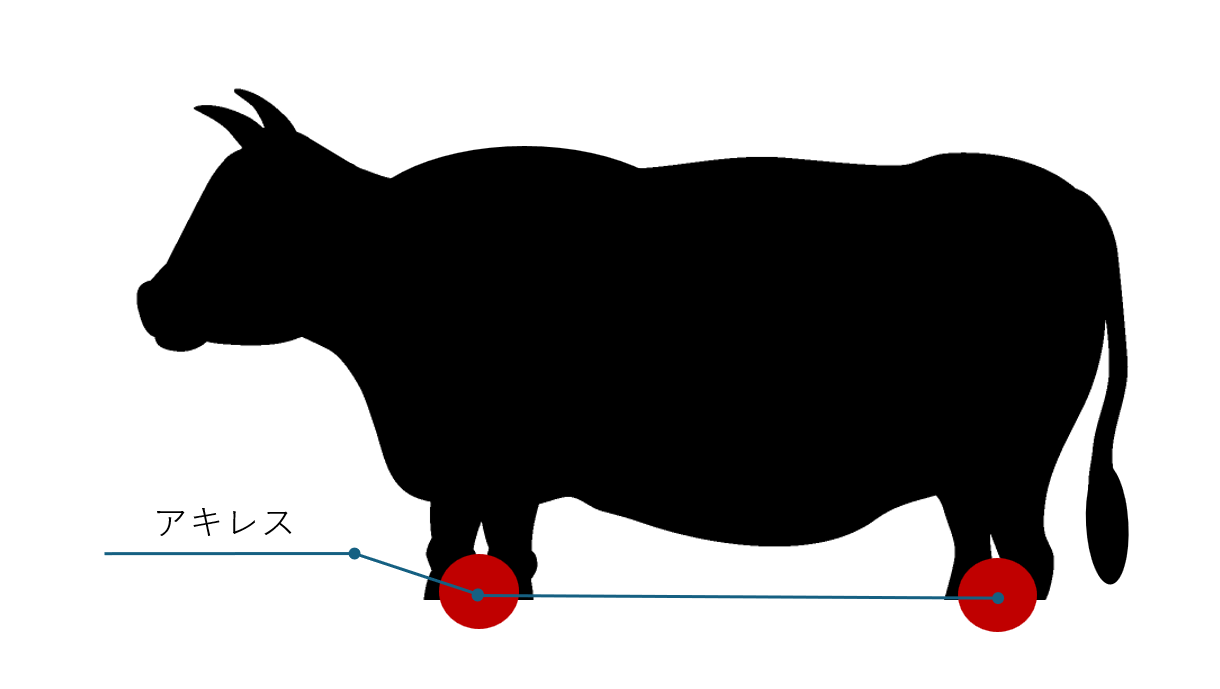

アキレス

牛のアキレス腱。前後の両足から取れます。

主な成分がコラーゲンであるためコリコリとした食感が特徴。

また、煮込むことで柔らかくなりトロッとした食感に変化します。

クセや臭みもほとんどなく、煮込みや和え物など幅広い調理に適しています。

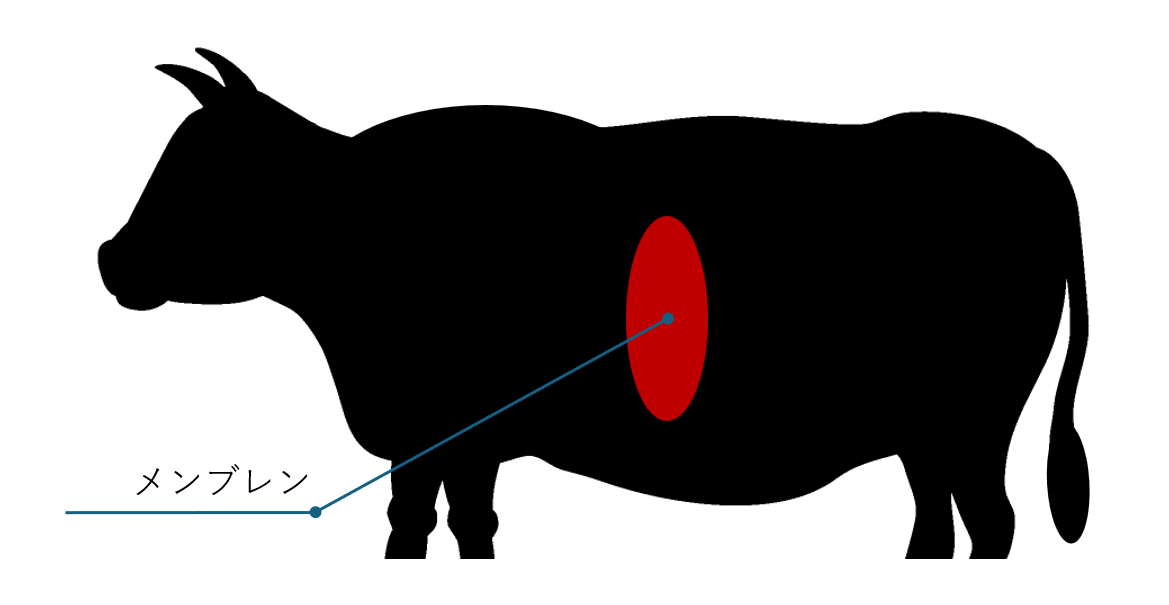

メンブレン

ハラミとサガリ(横隔膜)周りについている膜で『ハラミすじ』とも呼ばれます。

アキレスとよく似ており、コリコリとした食感。

ややクセがあるので、濃いめの味付けで煮込になどにご利用いただくと大変美味です。

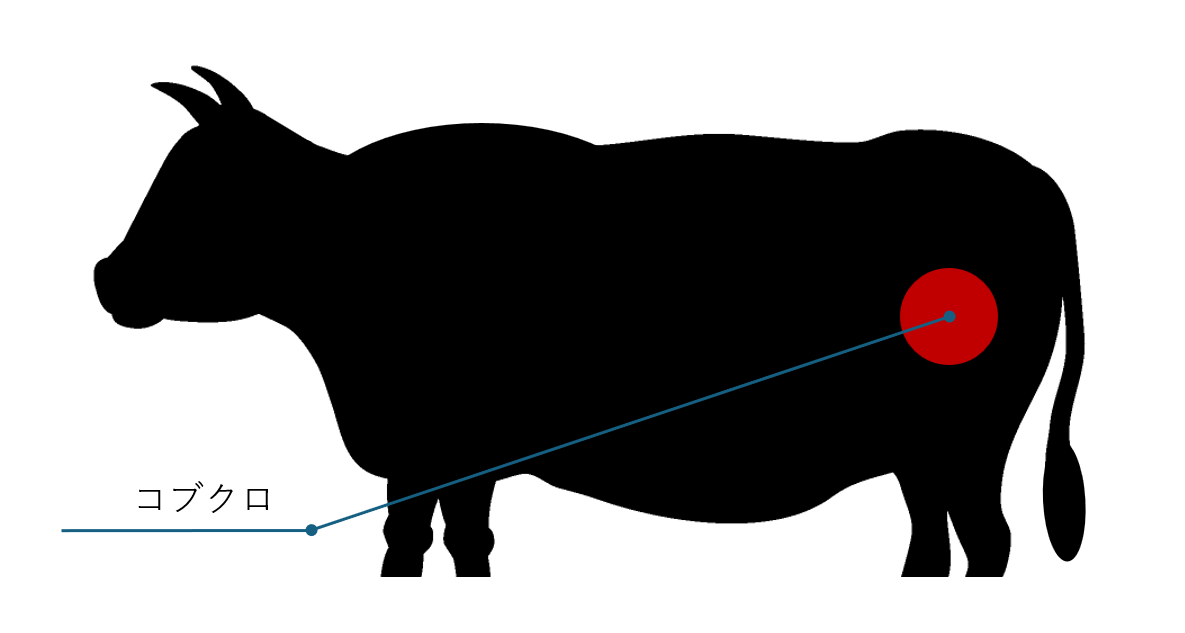

コブクロ

牛の子宮。

当然雌の牛からしか取れないため、希少部位と言えます。

脂肪は少なく味わいは淡泊、歯ごたえのある食感で栄養価が非常に高いのが特徴。

焼肉用の他、煮込み料理、炒め物、和え物など様々な調理に用いられます。

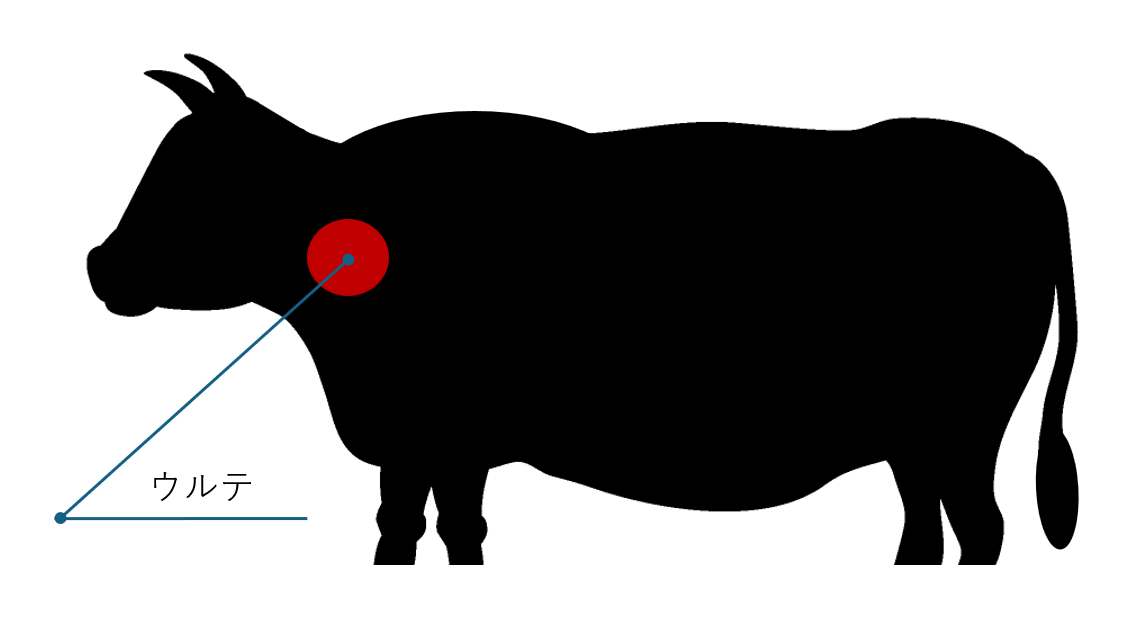

ウルテ

牛の気管。

由来は韓国語で、牛の喉ぼとけのあたりを指す言葉と言われています。

他にも「キカン」や「フエガミ」とも呼ばれ、これは「ウルテ」と呼ばれる以前の名称だそうです。

最も硬いホルモンとされており、切れ込みを入れて焼くことでその食感を楽しむことが出来ます。

牛1頭から数百グラムしか取れないので、専門店であってもなかなかお目にかかれない希少部位です。

まとめ

いかがでしたか?

専門店も数多く存在感するホルモンの魅力、皆様にもご理解いただけたのではないでしょうか。

技術の進歩により、鮮度が重要とされてきたホルモンもとても身近な食材になりつつあります。

焼肉店などを訪れた際は、ぜひお好みのホルモンも探してみてください!

50名様~のケータリングは(株)コルドンブルーのパーティー料理でおもてなし

竣工式や周年行事、社内行事や会議・展示会のレセプション・結婚披露宴など、パーティーに関することはおまかせください。

幹事様の不安やお悩みを解決できるのが私たちの強みです。

この記事へのコメントはありません。